福建漳浦:小渔村 大变样

本文转自:人民日报客户端

林惠卿 洪锦城

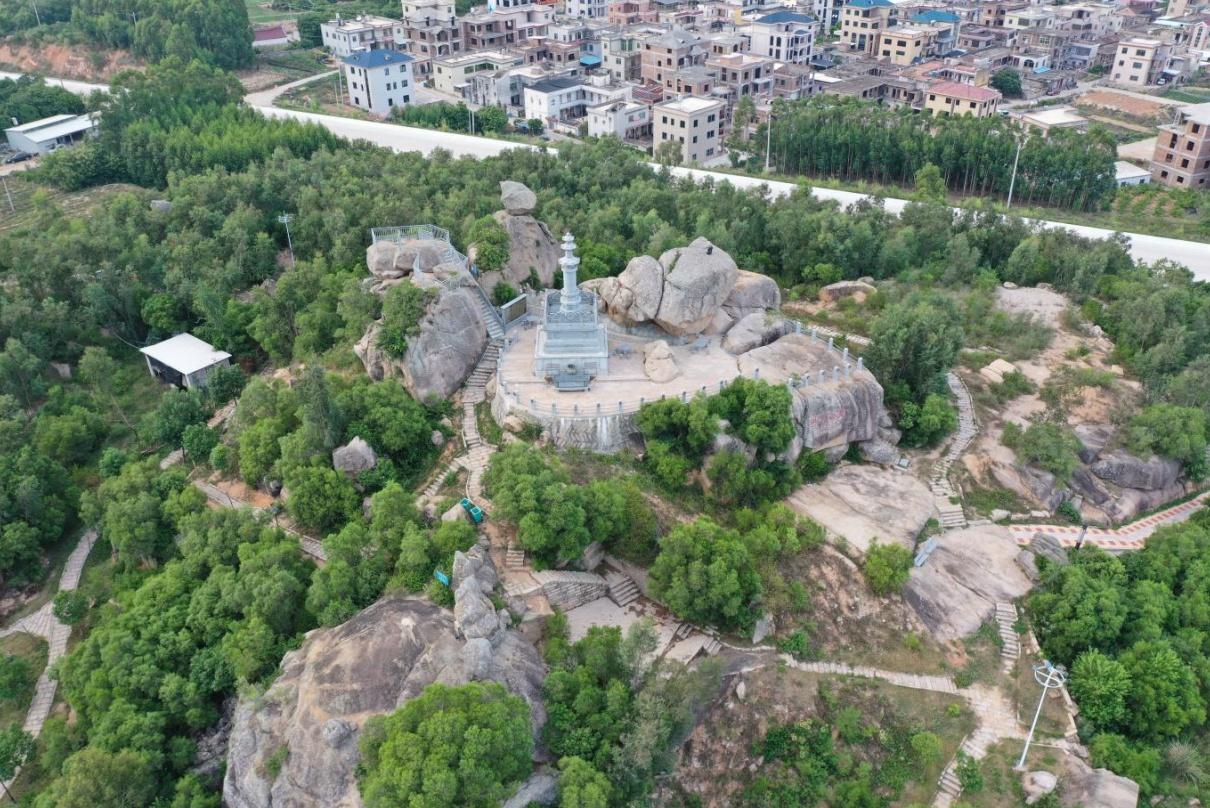

一场小雨刚过,空气格外清新,暖和的阳光照射着,到处显得干净、明亮。恰逢春节来临,许多出门在外的村民已经回到了久违的村庄,他们三五成群,愉快地走进刚刚建成不久的党建生态文明实践基地,徜徉在公园步道和山间树林里,惬意无比。

党建生态文明实践基地一角

这里是福建省漳浦县佛昙镇后许村,历任村主干立足长远巧妙规划,接续打造富美乡村,走出了一条不寻常的新农村建设道路,昔日贫穷落后的小渔村,如今已经完成了华丽蜕变,出落成大手笔规划、阡陌纵横、生态宜居的富美家园。

后许村,与邻村轧内村通称大坑,下辖后许、东雄、寮下、田坪4个自然村,现共有900户,16个村民小组,在籍人口3200人。

“上世纪六七十年代,后许村村民低矮的住房十分拥挤,破烂潮湿,而且巷道狭窄,污水横流,村里脏、乱、差的环境十分恶劣。”回想起后许村旧日的模样,如今已是耄耋老人的原村党支部副书记陈合斗颇为感慨。据他介绍,当时因为宅基地有限,村民建房子极其困难,为争一寸宅基地,邻里纠纷不断。百姓只有“安居”了才能“乐业”,然而,既要解决村民住房刚需,又必须守住耕地防线,这成了当时摆在后许村党支部面前的最大“拦路虎”。

富不富,看支部。针对本村人口多,人均田、园土地面积少的实际情况,在时任后许村党支部书记陈合春带领村两委,多次开会研究,多次外出学习,最终确定了“拆旧房、建新厝、不占子孙地”的长期住房统一规划建设思路,在困境中摸索出一条社会主义新农村建设的路子。

“当时老支书带我们到全国第一村大寨去学习,回来后,就确立集体建房、村民购房方案。”一谈起当时这个方案,陈合斗老人至今仍啧啧称赞,因为正是这个方案的确立,为后许村后续发展打下了坚实的基础。

1975年,后许村启动集体建大寨式楼房,称“大寨厝”。五年间,全村先后建设4批“大寨厝”共12栋,为急需的100户村民解决住房问题。大寨式楼房,两层石头结构,一栋有4单元,每单元两户,两户公用1个天井。

与时俱进,功在不舍。改革开放以后,农村自建独栋房屋已成为趋势。为了防止村民在自己的责任田、园随意建房,后许村决定实行“村民申请、统一管理、统一规划、统一座向、不占耕地”的具有超前意识的建房办法。老支书陈合春率领村两委党员干部对全村旧居住区和村周围杂地进行简易丈量规划,给需求户安排每一块基建用地,同时也为未来几年规划了住房建设空间。1981年后,后许村由原来村集体建“大寨厝”转变为由村民按照村规划申请自建房。“新办法实施仅5年,全村新建住房1200多间,不占农田一分地。”

随着经济不断发展,必须对村庄的未来发展有更长远的着眼。1985年,新担任的党支部书记陈爱国聘请佛昙镇规划管理站干部对村居住区周边的山坡地、沙地进行丈量、测算、绘制村庄建设规划图。此后,严格按照规划图批准建房。为了保证规划的实施,村里拿出20万元平整沙滩和山坡地,为新村建设奠定基础。同时,规定批给新宅基地的村民,其旧房子在规定时间拆除,原来旧房的宅基地要交给村里另行安排。当时,在党支部领导下,村委会制定《后许村房屋改革民约》,定下了统一规划建房的具体条例,并召开村民大会动员贯彻实施。从此,后许村迈开了新村建设更上一层楼的步伐。

步入新千年后,后许村又实行村居环境大整治,不但拆除了旧平屋、旱厕,还对巷道进行一番整理,全村所有巷道完成铺设水泥路面,主干道进行绿化,安装路灯。2014年,后许村成功列为漳浦县首批“富美乡村”建设示范点。至目前,已拆旧房近3000间,建成现代别墅楼房900余幢,实现了每家每户一幢楼。

如今,走进后许村,楼房林立,整齐排列,村前村后花草繁盛,56条宽敞的巷道纵向排列,小汽车穿梭其中,毫无促狭之感,仿佛进入了别样的“桃花源”。

“村部所在地后许自然村主干村道(横道)有前、中、后三条,巷道(纵道)39条,横与横、纵与纵平行,成‘川’字并行排列,交通便利,排水设施完善,卫生整洁。”现任党支部书记陈峰林接过了建设村庄的“接力棒”后,为了实施乡村振兴战略,建设“美丽、生态、宜居”的村庄,他带领村两委完成了2021-2035年的村庄规划,并通过评审。

值得一提的是,2022年夏天,在社会贤达人士、外出乡贤的共同努力下,后许村先后建成了众诚门、众诚路及经幢塔,还投资上百万元,热火朝天推进后许村党建生态文明实践基地建设。

“该基地建成后将集党建文化宣传,生态保护,农民文化、健康休闲功能建设为一体,为后许村广大村民提供一个良好的文体活动场所,为后许村在全镇、全县创建一张靓丽‘名片’!”展望未来,陈峰林充满信心地说。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“明珠号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。