寻找玉米抗旱的关键“钥匙”

本文转自:中国科学报

秦峰(左二)在中国农业大学的温室实验基地指导学生。受访者供图

■本报记者 张晴丹

中国农业大学的温室实验基地里,玉米长势旺盛,该校教授秦峰对着这些生机盎然的材料正向学生讲授关于玉米抗旱基因挖掘的知识。她对学生们寄予厚望,“玉米的逆境适应性研究还得继续深入才行”。

21年前,秦峰还在清华大学读博时就开始从事植物抗逆基因的克隆和功能研究。对这个领域,她有着深厚的感情。

这一次,秦峰带领科研团队完成了一种玉米抗旱优异种质资源基因组的高质量组装,并对它的抗旱基因进行了详细解析。相关研究2月21日发表于《自然-遗传学》。

追求高产量可能忽视抗逆性

如今,全球极端天气发生频率越来越高,其中干旱对农业而言是最具破坏力的一种自然灾害。

联合国粮食及农业组织的统计显示,2005年至2015年间,干旱就给全球农业领域造成了290亿美元的损失。而现在,干旱非但没“踩刹车”,其影响日益加剧。联合国预计,到2050年,全球超3/4的人口或将受干旱影响。这是秦峰把研究方向瞄准玉米抗旱的原因之一。

“还有一个原因是,随着玉米品种的不断选育和改良,大家更多追求的是产量,这可能导致玉米对逆境的适应性降低。”秦峰说。

美国斯坦福大学的一位学者做过的一项调查发现,美国玉米商业化育种水平非常高,但1995年到2012年的品种改良虽然使产量增加了,但作物的抗旱性有所下降。

玉米是我国重要的粮食作物,要发展好玉米产业,就得对威胁玉米高产、稳产的干旱“下手”。科研人员意识到,当务之急需要尽快鉴定玉米抗旱种质资源并解析其遗传基础。

一个神奇的基因

2004年从清华大学博士毕业后,秦峰到日本国际农林水产业研究中心一个专攻植物抗旱性研究的实验室做了6年的博士后。在那里,她主要用模式植物拟南芥进行抗旱基因的克隆和功能解析。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“明珠号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

-

东 病例激增!潜伏期2-8天!严重可致呼吸衰竭!近期警惕这种病毒

东 病例激增!潜伏期2-8天!严重可致呼吸衰竭!近期警惕这种病毒 -

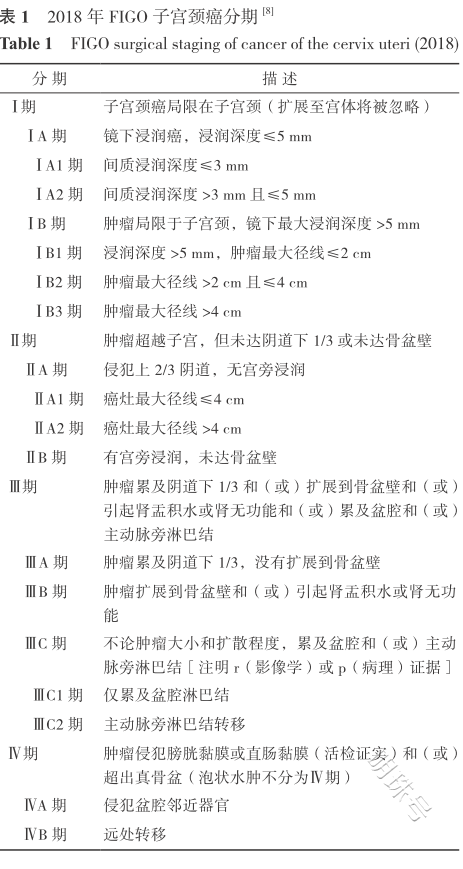

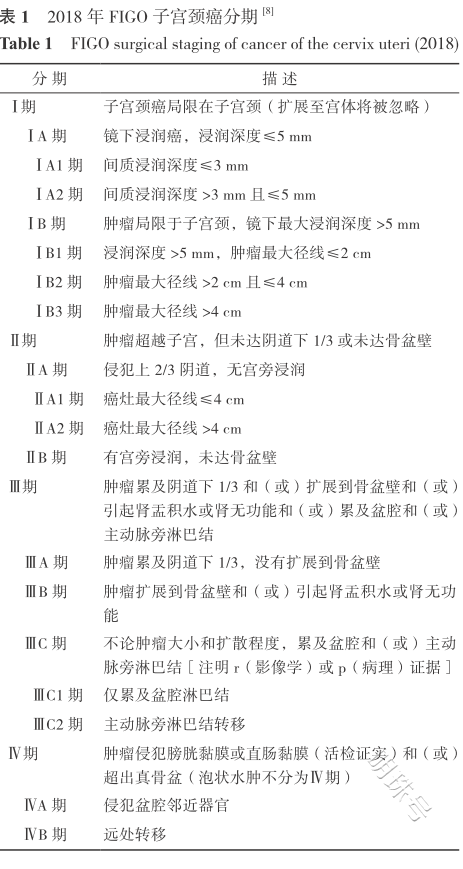

派 派特灵解读|2022年《NCCN子宫颈癌临床实践指南》

派 派特灵解读|2022年《NCCN子宫颈癌临床实践指南》 -

健 医改最大受益人被忽悠上街反对?其实改革后老年人更受益!

健 医改最大受益人被忽悠上街反对?其实改革后老年人更受益! -

每 不误农时添新绿

每 不误农时添新绿 -

人 新冠病毒抗体IgG阳性率近96%,专家:不建议过度检测

人 新冠病毒抗体IgG阳性率近96%,专家:不建议过度检测 -

小 喝水多没尿,是怎么回事?不妨了解下

小 喝水多没尿,是怎么回事?不妨了解下 -

财 进医保的新药,却迟迟进不了医院,是什么阻碍了“谈判药”落地?

财 进医保的新药,却迟迟进不了医院,是什么阻碍了“谈判药”落地? -

每 58盏路灯亮到村民心坎里

每 58盏路灯亮到村民心坎里 -

健 五问医保个人账户改革:“缩水”的钱去哪儿了?谁将从中获益?

健 五问医保个人账户改革:“缩水”的钱去哪儿了?谁将从中获益? -

小 XXB.1.5毒株会更加厉害?会导致腹泻吗?一文了解下

小 XXB.1.5毒株会更加厉害?会导致腹泻吗?一文了解下 -

财 一款新药在美国试验被叫停,会被中国医保劝退吗?

财 一款新药在美国试验被叫停,会被中国医保劝退吗? -

F 细数那些曾经让人颠覆三观的“控制饮食”大法

F 细数那些曾经让人颠覆三观的“控制饮食”大法