走出认知误区 巩固碘缺乏防治成果

本文转自:中国医药报

走出认知误区巩固碘缺乏防治成果

——专家解答安全科学补碘六方面问题

□ 衣晓峰

今年5月15日是我国第30个“防治碘缺乏病日”,虽然近年来我国碘缺乏病防治工作已经取得了显著成效,但碘缺乏病是地球化学性疾病,必须依靠防治措施的持续落实,才能有效保护公众健康。

目前,部分人群对科学补碘还存在认知误区,针对常见的六方面疑问,中国疾病预防控制中心地方病控制中心碘缺乏病防治研究所研究员刘鹏和范丽珺作出解答。

1.碘缺乏对人体有哪些危害?

碘缺乏是由于自然环境碘缺乏导致人体摄入的碘量不足。在不同发育期缺碘,相应的表现不同。胎儿期和婴幼儿期缺碘,可干扰大脑正常发育,严重的会造成克汀病、聋哑、智力损伤。儿童青少年对碘缺乏较敏感,可影响智力发育、身体发育,酿成运动、视觉、听觉障碍,突出的表现是甲状腺肿大。成年人缺碘可致甲状腺肿大、甲状腺功能低下等。

2.哪种补碘方式好?为什么要长期补碘?

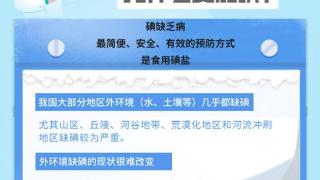

预防和控制碘缺乏病的根本措施就是补碘。因为自然环境缺碘是长期存在的,人体对碘的储存能力有限,所以补碘应遵循长期、微量、日常和生活化原则。常用的补碘方法以食盐加碘为主,其他还包括口服碘油丸、服用含碘药物及营养补充剂、食用富碘食物等。

食盐加碘是世界卫生组织(WHO)等国际组织推荐的控制碘缺乏病最安全、最有效的措施。长期实践也证明,食用加碘盐补碘具有安全、有效、价廉、能够长期坚持的优势,是补碘的最佳途径和策略。

因为人类生活的外环境缺碘状态是长期且难以改变的,如果停止补碘,人体内储存的碘最多能维持3个月,若是3~6个月内得不到足够碘的补充,就会产生碘缺乏症状,继而诱发碘缺乏病,因此要长期坚持补碘。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“明珠号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。