从“生态包袱”到“绿色财富”蜕变——呼伦贝尔农垦集团秸秆综合利用实现经济生态社会效益多赢

又到一年丰收季,沃野粮田再丰收,田间一派热闹繁忙景象,职工收获了沉甸甸地喜悦。在呼伦贝尔农垦哈达图农牧场一块麦地里,一边是联合收割机忙着收获,作物秸秆被切割、粉碎,随着机械作业深埋进土壤,一边是秸秆打捆机来回穿梭于田间地头,打捆机一边行进一边将麦收后的秸秆“吞下”压实再“吐出”,蓝天的映衬下,一垛垛大方块的秸秆摆放有序,等待运输。随着秋收工作的陆续结束,秸秆处理成为呼伦贝尔农垦集团当前一项重要工作。

推进秸秆禁烧、促进秸秆综合利用是助力碳达峰、碳中和的重要举措。呼伦贝尔农垦集团具有组织化、规模化、集约化的显著生产特点,拥有600万亩耕地,拥有丰富的秸秆资源。今年,呼伦贝尔农垦集团进一步探寻秸秆综合利用的途径和商机,挖掘农副产品增效潜能。随着秸秆公开竞价、拍卖,不仅有效提高秸秆利用率,也推进秸秆资源化和商品化,培育新的经济增长点,实现“变废为宝”和“生态包袱”向“绿色财富”的转变。

呼伦贝尔农垦集团推进秸秆综合利用的方式包括就地粉碎还田和离田回收利用。

近年来,呼伦贝尔农垦集团不断加大保护性耕作力度,在不翻耕土壤、同时地表有秸秆覆盖的情况下进行免耕播种,实现节本增效、蓄水保墒、培肥地力、减少秸秆焚烧和温室气体排放等作用,还有效防治农田扬尘和水土流失。

机械化秸秆抛散粉碎还田使土地得到休养生息,秸秆耕翻进入土地后,分解过程中矿质化能提供大量的有效钾,释放养分,增强土壤的保水、透气和保温能力,使麦类增产10%—20%。秸秆还田后土壤生物活性强度提高,可以有效缓解土壤硬化板结,降低土壤容量、疏松土质、改善土壤结构,形成有机质覆盖,达到抗旱保墒的目的。通过实施保护性耕作,作物长势良好,保护性耕作作业一次性完成播种施肥、覆土镇压,解放劳动力,秸秆还田技术促进作物实现增产。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“明珠号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

-

喝酒易脸红的人患食道癌的机率大,这真的不是开玩笑

喝酒易脸红的人患食道癌的机率大,这真的不是开玩笑 -

3 男人想要前列腺好,谨记“一少一多一刚好”,早做早受益

3 男人想要前列腺好,谨记“一少一多一刚好”,早做早受益 -

秋 比毒品还毒的4种菜,已被医生拉入“黑名单”,很多人还当成宝

秋 比毒品还毒的4种菜,已被医生拉入“黑名单”,很多人还当成宝 -

家 你认为的7个“好习惯”?或许在一点点剥夺你的健康!要谨记了

家 你认为的7个“好习惯”?或许在一点点剥夺你的健康!要谨记了 -

网 秋冬手脚冰凉?这些招数一用一个准!

网 秋冬手脚冰凉?这些招数一用一个准! -

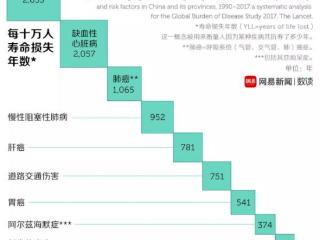

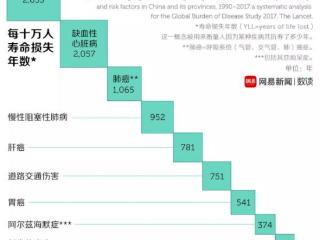

光 中国人死亡原因排名出炉,癌症只能排第三,第一名是它

光 中国人死亡原因排名出炉,癌症只能排第三,第一名是它 -

人 橘子吃多了真会变成小黄人吗?网友纷纷现身说法:有幸变过

人 橘子吃多了真会变成小黄人吗?网友纷纷现身说法:有幸变过 -

人 卫生间里的这两物,多半藏着“毒”,最好扔掉,别等后悔了

人 卫生间里的这两物,多半藏着“毒”,最好扔掉,别等后悔了 -

老 火锅汤底究竟能不能喝?涮肉多久比较健康?这份火锅食谱请收好

老 火锅汤底究竟能不能喝?涮肉多久比较健康?这份火锅食谱请收好 -

D 做一次CT,对人体的伤害有多大?医生终于说了实话!

D 做一次CT,对人体的伤害有多大?医生终于说了实话! -

人 “我错了,别让我家人知道”,男女草丛发生不正当关系,一次30元

人 “我错了,别让我家人知道”,男女草丛发生不正当关系,一次30元 -

人 睡觉总是流口水,可能是身体发出的求救信号,早知道能救命

人 睡觉总是流口水,可能是身体发出的求救信号,早知道能救命