让青春绽放笑颜

本文转自:德州日报

关注青少年心理健康————

让青春绽放笑颜

□本报记者滕璐本报通讯员王晓军

2022版“心理健康蓝皮书”《中国国民心理健康发展报告(2021~2022)》发布。报告显示,青少年群体有14.8%存在不同程度的抑郁风险,高于成年群体,需要进行有效干预和及时调整。近年来,我国中小学生心理健康问题检出率和精神疾病、情绪障碍发病率持续上升。青少年心理健康问题已经成为不可忽视的公共卫生问题。如何预防青少年心理问题的发生?记者采访了德州市第二人民医院精神科医师、心理治疗师王婷婷。

现状青少年心理障碍多因亲子沟通不畅

事例一:一直听话懂事、多才多艺的芳芳(化名)就读于初三。随着中考临近,父母要求她把兴趣爱好放一放,集中精力提高成绩。慢慢地,芳芳的成绩开始下降,有时会无故和妈妈发脾气,还经常因为一点小事就离家出走。

专家解析:很多家长过分关注孩子的学习成绩,而忽略了成长过程中的其他方面,与孩子沟通的话题只有学习,逐渐导致孩子不愿与家长沟通,进而出现亲子关系不和谐。

事例二:12岁男孩小磊(化名)的父母工作特别忙,日常起居生活由保姆照顾。小磊十分厌学,经常逃学,每次被父母发现后,就会得到一顿“教育”。他日渐孤僻,有几次还拿小刀划伤自己。父母将他送到心理门诊,他向心理医生说:“他们不管我,还经常吵架,总是欺骗我。”

专家解析:很多孩子因为各种因素,比如人际交往出现问题、学习压力大、家庭关怀的缺失等,出现了厌学情绪。比如小磊,因为家庭关系的不和谐,加上父母陪伴的缺失,导致出现心理问题,这不仅影响到学习,还会成为孩子心理健康发育路上的“绊脚石”。

“青少年时期是个体发展的关键期,家庭作为青少年成长最重要的环境,对他们身心健康影响深远。高质量的亲子沟通有利于青少年的心理健康发展。亲子沟通是家庭中父母与子女通过信息、观点、情感或态度的交流,达到增强情感联系或解决问题等目的的过程。”王婷婷说。

识别通过躯体、情绪释放的信号可早发现

临床中,相比起孩子夸大自我症状,父母往往会弱化事态,认为孩子是矫情,是叛逆期到了,以自己的感觉代替孩子的感知。王婷婷说:“等孩子难受到上不了学或影响正常生活时,家长才想到带孩子来看病,可能这时病情就比较严重了。”在诊室里,王婷婷经常听到父母说:“没发现他情绪有什么不对劲啊。”青少年出现心理问题,表现是多样的。有些家长前期通常无法识别孩子的求助,导致就诊不及时。“父母应早期识别孩子通过躯体、语言释放的信号,及早就医。”王婷婷说。

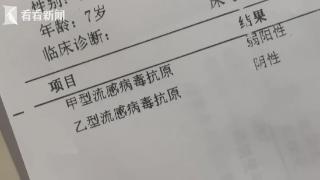

首先是躯体的症状,如果孩子近期反复出现头痛、恶心、胃痛等症状,但相关检查并未发现明确指征,这就要引起注意,孩子可能把一些无法表述的心理压力通过躯体不适表达出来。

其次是言语表述,如果孩子经常很随便地说:“好无聊啊,活着好累啊!”这时,家长要重视,要问问孩子是不是遇到困难了,可以和他们共同寻找解决的办法,让孩子感受到自己的需求得到了重视和回应;对有些间接的言语表述也要注意,孩子有时会表现出对一些负能量信息,例如对死亡相关信息特别关注,在微信朋友圈、微博等发布消极的图片、文字等。这表示孩子可能有一些抑郁焦虑的情绪,通过这种方式释放,发出信号。

第三是对情绪的关注,一类是情绪易激惹,经常因一点小事跟他人发生冲突,或做一些过激行为,如离家出走、抽烟酗酒等;另外一类则是内心压抑,使情绪无法正常宣泄、排解,变得日渐冷漠、孤僻。

建议多陪伴多沟通建立和谐亲子关系

在心理门诊上,王婷婷经常遇到这样的情况,家长总是强调:“我问孩子学习生活中遇到哪些问题,但是他什么也不说。”“其实,最初孩子有情绪问题时,是渴望与家长沟通交流的,但一次次被家长敷衍或没有感受到被理解后,他们就变得不愿意沟通了。”王婷婷解释。

父母是孩子最好的心理治疗师。作为家长,没有被赋予与生俱来与孩子沟通的能力,甚至有很多家长自己的童年也是有创伤的。这就需要父母在养育孩子的过程中,及时根据孩子的心理需求学习和成长。具体可以从这些方面做起:孩子年龄越大,家长越要少说多听,少给建议,让他们有自由表达的空间,这样才能畅通亲子沟通的渠道;表达关爱从关注孩子的身体健康开始,除了让孩子吃好饭、睡好觉外,还要引导他们保持规律作息、运动,培养广泛的兴趣爱好等;尊重每一个孩子的独特性,善于发现他们身上的闪光点;在陪伴孩子过程中引导他们进行更广义的学习,包括个人的生活自理能力、处理情绪的能力、发现美与乐趣的能力、应对压力的能力、人际互动的能力等;营造良好的家庭氛围,夫妻关系和谐、家庭氛围温馨会减少孩子心理问题的产生,同时,父母的行为还会起到示范引领的作用。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“明珠号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。