进医保的新药,却迟迟进不了医院,是什么阻碍了“谈判药”落地?

并且,各省医保取消了地方增补药品,又帮了医院一把。如安徽省原省级增补乙类药品共计411个,在过去三年分批调出目录。

然而,这些被清退的药品着落到每一家医院的仓库,就没有高达数百种的空位腾出来,“这些被剔除的药,有的是早就淘汰了,有的是我们医院本来就没有用。”一家三级公立医院的管理人士解释。

国家卫健委重点监控的药品,给医院“清退”提供了另一个机会。重点监控的对象是,临床使用不合理问题较多、使用金额异常偏高、对用药合理性影响较大的化学药品和生物制品。2019年第一批20个药品被纳入《第一批国家重点监控合理用药药品目录》,2023年又增加30个。

从各省市公布的调整情况看,率先被医保目录“清退”的就是重点监控药品。数据显示,纳入国家版第一批重点监控的品种销售额下滑明显。20个品种2018年样本医院合计销售数据为474.6亿元,2019年市场规模降至378.5亿元,2020年仅有109.8亿元,市场萎缩近80%。

医保不再报销的品种,很快被医院“放弃”。如景峰医药的参芎葡萄糖注射液被调出2019年版国家医保目录,当年四季度销售收入相比2018年同期下降超过90%。

原因也在于相关指标事关公立医院考核。“这一类目录公布的时候,很多药都直接被剔出医院。”一位山东三甲医院副院长坦言。

帮医院算得失

华彤负责的药品,最终得到医院的妥协方案,先走临时采购,这样患者能用上药,也能享受报销。

只不过,每一批临采都需要走一遍完整的科室提单、药剂科审核、分管院领导、院长审批的流程。“偶尔审批慢一些,就会有患者开药就得延后几天。”华彤说。

医院对临时采购药品都有严格限制,如某北方三甲医院就规定,临时采购均为一次性有效,不得连续采购。采购数量原则上为一个患者一个疗程的使用量。

本文仅代表作者个人观点,与本网无关。

-

健 新冠变异病毒能否人工合成?专家:技术上有可行性,但有一定的困难

健 新冠变异病毒能否人工合成?专家:技术上有可行性,但有一定的困难 -

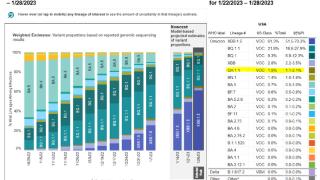

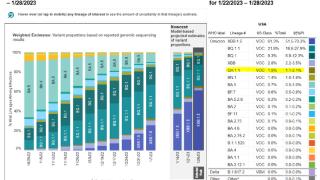

科 奥密克戎“新选手”CH.1.1现身美国!其潜在突变令人担忧

科 奥密克戎“新选手”CH.1.1现身美国!其潜在突变令人担忧 -

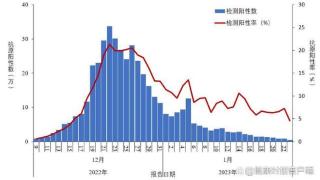

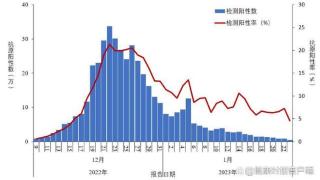

健 新冠病毒感染率呈下降趋势,专家:符合病毒传播规律

健 新冠病毒感染率呈下降趋势,专家:符合病毒传播规律 -

上 “阳康”男子春节左脚肿痛,检查结果让人后怕!医生提醒:致死率极高

上 “阳康”男子春节左脚肿痛,检查结果让人后怕!医生提醒:致死率极高 -

医 病毒感染造成阿尔茨海默病,新冠带来新的证据?

医 病毒感染造成阿尔茨海默病,新冠带来新的证据? -

澎 医保谈判成功率创新高:有罕见病药从6万降到3000多,百万抗癌药无缘,有何影响

澎 医保谈判成功率创新高:有罕见病药从6万降到3000多,百万抗癌药无缘,有何影响 -

新 辉瑞新冠药为何没进医保?国家医保局讲了大实话

新 辉瑞新冠药为何没进医保?国家医保局讲了大实话 -

财 阿兹夫定每瓶又降百元,进口新冠药还香吗?

财 阿兹夫定每瓶又降百元,进口新冠药还香吗? -

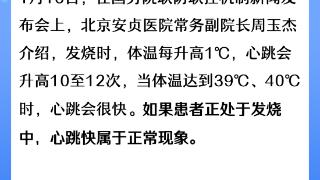

深 新冠恢复期心跳每分钟超过100次 需前往医院检查

深 新冠恢复期心跳每分钟超过100次 需前往医院检查 -

人 辉瑞新冠药为何没进医保?国家医保局讲了大实话

人 辉瑞新冠药为何没进医保?国家医保局讲了大实话 -

人 阳康后有必要做新冠抗体检测吗?专家回应

人 阳康后有必要做新冠抗体检测吗?专家回应