鼻咽癌放疗有了“减毒”新技术 明显减少吞咽障碍后遗症

本文转自:人民日报客户端

贺林平 文朝阳 陈鋆 赵现廷

在近日热映的科幻电影《流浪地球2》中,著名演员李雪健因声音嘶哑,不得不采用AI修复声音的技术来补救拍摄,令人不禁心疼。这一情况,就来自多年前治疗鼻咽癌而导致的对声带的损伤。

的确,吞咽障碍、声音嘶哑、甲状腺功能受损、放射性脑病……鼻咽癌传统治疗技术在抗癌的同时,也为患者的生活留下诸多痛苦和遗憾。对此,中山大学肿瘤防治中心团队牵头完成了一项鼻咽癌放疗新技术研究,首创鼻咽癌患者内侧组咽后淋巴结区“豁免放疗”,在确保抗癌疗效的同时,明显减少吞咽障碍等后遗症,显著改善了患者的生活质量。

该项研究由中山大学肿瘤防治中心(以下简称为“中肿”)马骏教授团队牵头,联合佛山市第一人民医院,梧州市红十字会医院共3家单位共同完成。研究成果于当地时间2023年2月6日在线发表于国际顶级医学期刊《英国医学杂志》(BMJ,影响因子93分)。

鼻咽癌在华南地区高发,中位发病年龄45岁。作为中山大学肿瘤防治中心常务副主任,马骏教授团队长期致力于提升鼻咽癌疗效和改善患者生存质量,近年来已发布一系列科研成果,并先后两次荣获全国科技进步二等奖。

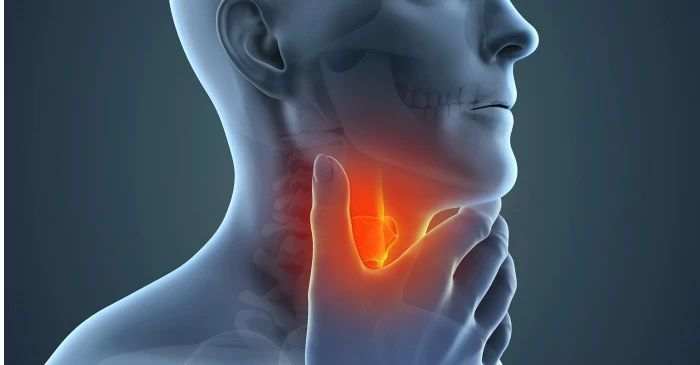

由于鼻咽位置毗邻颅底和血管神经,不适合手术,首选放射照射治疗。咽后淋巴结是鼻咽癌发生淋巴结转移的“第一站”,初诊时转移率高达70%-80%。团队成员、中心放疗主任医师科毛燕萍介绍,以往的治疗方案对患者进行全咽后淋巴结区预防照射,放疗相关毒性大,放疗后晚期吞咽困难发生率为35.4%,而这部分患者中有66.9%会发生误吸,12%吸入性肺炎,10%不能正常饮食、需要依赖鼻饲管或者胃造瘘。

而如今,早期鼻咽癌患者的五年生存率已经达到90%以上。“随着患者生存率高了,活得久了,我们发现经常有患者在抗癌成功十多年后来找医生,说自己吞咽功能出现障碍,从吃固体食物咽不下去,要加水吞服,到后来要吃半干食物,再往后只能吃流食。他们很痛苦,生存质量明显下降。”马骏表示。

哪些位置可以不放射,真正做到“小而充分”的精准放疗,从而减少乃至避免吞咽障碍等各类后遗症的发生?患者之痛让医生们开始了鼻咽癌放疗“减毒”新技术的研究。

2008年,马骏及团队成员孙颖教授等发现鼻咽癌咽后淋巴结转移的规律:咽后淋巴结分为内侧组和外侧组,鼻咽癌咽后淋巴结转移主要发生在外侧组,内侧组极少受累,发生率不超过1%。

“对于鼻咽癌患者的咽后淋巴结的转移,以前在磁共振没有投入临床使用的年代,我们只能用CT进行检查,无法区分内侧组淋巴结和外侧组淋巴结在转移率上的区别,在放疗上只能采取一视同仁的做法。”马骏表示,如今借助磁共振,已经发现内侧组转移率远低于外侧组,因此,内侧组淋巴结的下部可以采用“豁免放疗”,使得相关部位散射的放射剂量比正常放疗大大下降,从而减少放疗后遗症。

在此基础上,由该中心相关团队牵头,联合梧州市红十字会医院、佛山市第一人民医院开展的前瞻性、随机对照、多中心的3期临床试验显示,与标准放疗相比,内侧组咽后淋巴结区豁免放疗这一“减毒”技术,有效降低了咽缩肌等吞咽相关结构的照射剂量,毒副反应明显减少。其中,急性黏膜炎的发生率从79.8%降至67.7%,急性吞咽困难的发生率从35.1%降至25.5%,晚期吞咽困难的发生率从34.3%降至24.0%。同时,治疗效果并未降低。

目前,中山大学肿瘤防治中心作为全世界接诊鼻咽癌患者数量最大的医疗机构,已经在临床治疗中采用了最新的“豁免放疗”研究成果。该研究成果有望改写鼻咽癌治疗指南,让所有接受放疗的鼻咽癌患者获益。

下一步,团队将继续聚焦“提升抗癌疗效与改善患者生存质量”。孙颖教授介绍,外侧组咽后淋巴结上至颅底下至舌骨水平的范围是不是需要照射全部?是否可以集中对转移高发的区域进行照射?如何避免漏照?“这些科学问题都需要我们基于更大规模的病例样本做出回答。”她表示,大数据和人工智能的运用有助于更精准地进行放疗。

“提升鼻咽癌抗癌疗效和改善患者生存质量的‘这块拼图’,我们已完成近八成。”马骏表示,沿着目前的技术路线前进,未来五年有望啃下放射性脑病、声带嘶哑等“硬骨头”,实现中心几代鼻咽癌专家“让患者活得更久更好”的夙愿。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“明珠号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

-

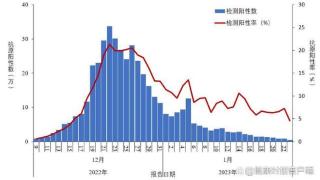

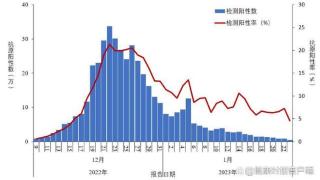

健 新冠病毒感染率呈下降趋势,专家:符合病毒传播规律

健 新冠病毒感染率呈下降趋势,专家:符合病毒传播规律 -

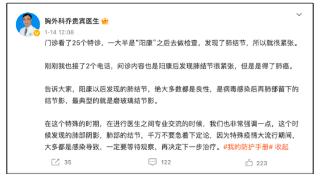

上 “阳康”男子春节左脚肿痛,检查结果让人后怕!医生提醒:致死率极高

上 “阳康”男子春节左脚肿痛,检查结果让人后怕!医生提醒:致死率极高 -

新 辉瑞新冠药为何没进医保?国家医保局讲了大实话

新 辉瑞新冠药为何没进医保?国家医保局讲了大实话 -

医 病毒感染造成阿尔茨海默病,新冠带来新的证据?

医 病毒感染造成阿尔茨海默病,新冠带来新的证据? -

北 医生解答为何有人阳康后查出肺结节:不要过于害怕,阳康后发现的肺结节绝大多数是良性

北 医生解答为何有人阳康后查出肺结节:不要过于害怕,阳康后发现的肺结节绝大多数是良性 -

澎 医保谈判成功率创新高:有罕见病药从6万降到3000多,百万抗癌药无缘,有何影响

澎 医保谈判成功率创新高:有罕见病药从6万降到3000多,百万抗癌药无缘,有何影响 -

健 新冠变异病毒能否人工合成?专家:技术上有可行性,但有一定的困难

健 新冠变异病毒能否人工合成?专家:技术上有可行性,但有一定的困难 -

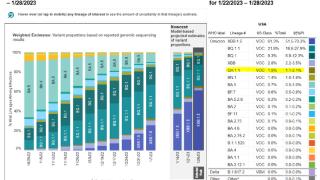

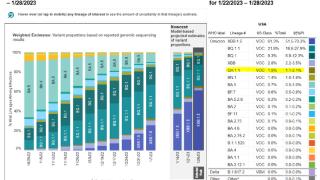

科 奥密克戎“新选手”CH.1.1现身美国!其潜在突变令人担忧

科 奥密克戎“新选手”CH.1.1现身美国!其潜在突变令人担忧 -

2 从63800元砍到3780元!医保灵魂砍价再现,企业4次离席商议

2 从63800元砍到3780元!医保灵魂砍价再现,企业4次离席商议 -

央 高启强干嚼咖啡、老默炫棒棒糖,这些“狠人”解压法真有效吗?

央 高启强干嚼咖啡、老默炫棒棒糖,这些“狠人”解压法真有效吗?