梁雪原:急诊是平凡而无畏的守护

本文转自:保定日报

承载生命的希冀,每一项处置、每一张处方、每一句叮嘱必须基于从患者角度出发,身为急诊人要求快、更要求稳——

梁雪原:急诊是平凡而无畏的守护

梁雪原,市第一中心医院急诊二科主任,副主任医师、教授,河北省急诊、急救医学会常委,擅长各种中毒的鉴别诊断,危重病抢救,疑难疾病诊断治疗。

□保定日报通讯员 夏 凡

希波克拉底誓言曾这样写道:我之唯一目的,为病家谋幸福。身为市第一中心医院急诊二科主任,从医30多年来,梁雪原也在用自己的行动,诠释着这句话的温度。

吃水不忘挖井人

医生的成长是一个漫长的过程,没有一劳永逸的捷径。“在‘打地基’阶段,扎实学好专业知识,不惧困难、不懈追求,踏踏实实走好每一步,才能实现医生的进阶。”急诊二科主任梁雪原说。

“是一中心医院一笔一笔把我画成现在的模样。从业30多年来,一中心前辈潜移默化之中影响着我。”梁雪原说,“如果要我举例子,我能想到很多人,但印象最深的是前辈文倞与张树森。”文倞一生不离临床一线,总能实实在在解决患者问题,不论何时,只要急诊科“求助”,他每叫必到。在梁雪原的记忆里,文老常常喊他“梁子,你过来看看。”让这个刚刚上班的“孩子”尽可能多的接触患者、学习病例。

有天,文倞叫梁雪原过来给病人查体。“你看看这是什么病?”面对老师的提问,梁雪原回忆说:“当时只是浅显的根据表征断定为破伤风,所以不假思索地给出答案。”文老听了眉头一皱:“再问问。”梁雪原这才意识到自己内心的浮躁,沉下心,认真想了想,“通过进一步询问病史和查体,得知他以前闹肚子,才知道他服用了过量的胃复安,出现了锥体外系反应。”

急诊科承载了太多生命的希冀,从那以后梁雪原把沉稳和谨慎刻在心里,面对一个表面熟悉的病例万不能抱有先入为主的思想,一字一句问病史,仔仔细细规范查体是基石,身为急诊人要求快,更要求稳。

在梁雪原还是新入职的住院医师时,夜晚、节假日常有心律失常、急性心梗、原因不明的胸痛、喘憋的患者来急诊。张树森总在年轻的住院医师身后,帮助他们解决弄不明白的问题。只要有需求,张树森便会立即蹬上鞋,骑辆旧自行车赶过来,急匆匆地冲进抢救室。“吃水不忘挖井人,也正是因为有了这一代老前辈的言传身教,让我体会到医者仁慈之心的重量。”梁雪原心中无限感慨。

医患距离不能越来越远

一方水土养一方人,一句乡音牵动游子心。乡音——这条游子与故乡之间联系的纽带,在每天与病患打交道的梁雪原眼里,却不得不时刻纠正,讲好普通话。提起一场乡音引发的误会,梁雪原忍俊不禁。

有那么一段时间,他敏感地发现自己在工作中无论多么事无巨细地交代病情,患者及家属都会产生负面情绪。最基础的沟通出现了问题,接下来的救治工作难以开展,年轻的梁雪原很是费解,反复思考究竟是哪一环节掉了链子。“后来我发现,原来都是我这望都口音惹的祸。”梁雪原不好意思地笑了。

“因为我的口音比较生硬,尾音往上挑,自己并不认为有什么不对劲,交代病情时明明面面俱到,全心全意为病人着想,但对方听起来心里会感到不舒服,总对我产生意见。”从那时起他每日读诗读报,练习和纠正字句发音,就是为了能和患者“无障碍”沟通,更好地走近患者。

梁雪原说,医疗技术越来越先进,医患距离不能越来越远。有了前辈的熏陶,加上自身的悟性,他要求自己的每一项处置、每一张处方、每一句叮嘱必须基于从患者角度出发,“这种坚守就是一中心医院给我烙下的。”

从“梁子”到“一家之长”

急诊就像一台高速运转的机器,每个人都是机器上的螺丝钉,看似渺小,但少了谁都不行。对于每一位新来的医生,梁雪原都要亲自跟随值班,短到3个月,长则半年。“他们刚来胆子小,我心里放心不下。”他笑称自己就像教孩子骑自行车,把着自行车后座一路小跑,直到能骑直线了才悄悄撒手。

提起自己手把手带的急诊二科团队,梁雪原自豪地说:“急诊人的知识结构是横向的,技术储备也很全面,关键时候稍做梳理和整合,就可以解决很多临床问题。淡定从容、临危不乱、团队协作,是急诊人最大的特点。”

1992年参加工作以来,梁雪原以院为家,曾经的那个黑发小伙“梁子”,如今已是两鬓斑白的“一家之长”。“我一直认为科室要有家庭观念,一个科室就是一个家,大家齐心协力,有困难互相帮助,就没有干不好的事。”

和梁雪原面对面,言谈举止间都能感受到他对医学事业满满的热爱和热情,不为名、不为利、不唯书、不唯上,只遵从内心。当然,每个人对成功都有不同的定义,对梁雪原而言,他更在乎内心的“幸福感”——那份用满腔热忱对待急诊事业而收获的真实与平凡。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“明珠号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

-

上 “阳康”男子春节左脚肿痛,检查结果让人后怕!医生提醒:致死率极高

上 “阳康”男子春节左脚肿痛,检查结果让人后怕!医生提醒:致死率极高 -

人 深入“第一道防线” 主动作为促和谐 ——奉新石溪管委会成功化解一起40年的矛盾纠纷

人 深入“第一道防线” 主动作为促和谐 ——奉新石溪管委会成功化解一起40年的矛盾纠纷 -

财 阿兹夫定每瓶又降百元,进口新冠药还香吗?

财 阿兹夫定每瓶又降百元,进口新冠药还香吗? -

小 刷对牙更关键,教你刷牙的正确方法,建议参考

小 刷对牙更关键,教你刷牙的正确方法,建议参考 -

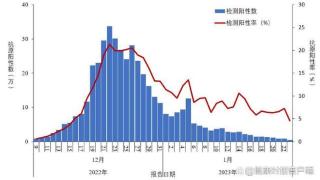

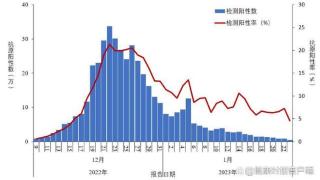

健 新冠病毒感染率呈下降趋势,专家:符合病毒传播规律

健 新冠病毒感染率呈下降趋势,专家:符合病毒传播规律 -

小 空腹时,劝你少做这4件事,早了解早预防

小 空腹时,劝你少做这4件事,早了解早预防 -

深 新冠恢复期心跳每分钟超过100次 需前往医院检查

深 新冠恢复期心跳每分钟超过100次 需前往医院检查 -

每 大耳朵图图的“动耳神功”竟是一种返祖现象

每 大耳朵图图的“动耳神功”竟是一种返祖现象 -

新 辉瑞新冠药为何没进医保?国家医保局讲了大实话

新 辉瑞新冠药为何没进医保?国家医保局讲了大实话 -

小 提醒老年人:购买保健品牢记4点

小 提醒老年人:购买保健品牢记4点 -

健 新冠变异病毒能否人工合成?专家:技术上有可行性,但有一定的困难

健 新冠变异病毒能否人工合成?专家:技术上有可行性,但有一定的困难 -

小 为什么有越来越多的女士喜欢练臀?一文了解清楚

小 为什么有越来越多的女士喜欢练臀?一文了解清楚